-

Partager cette page

La boîte de Skinner

Centre de Culture Scientifique de Charleroi

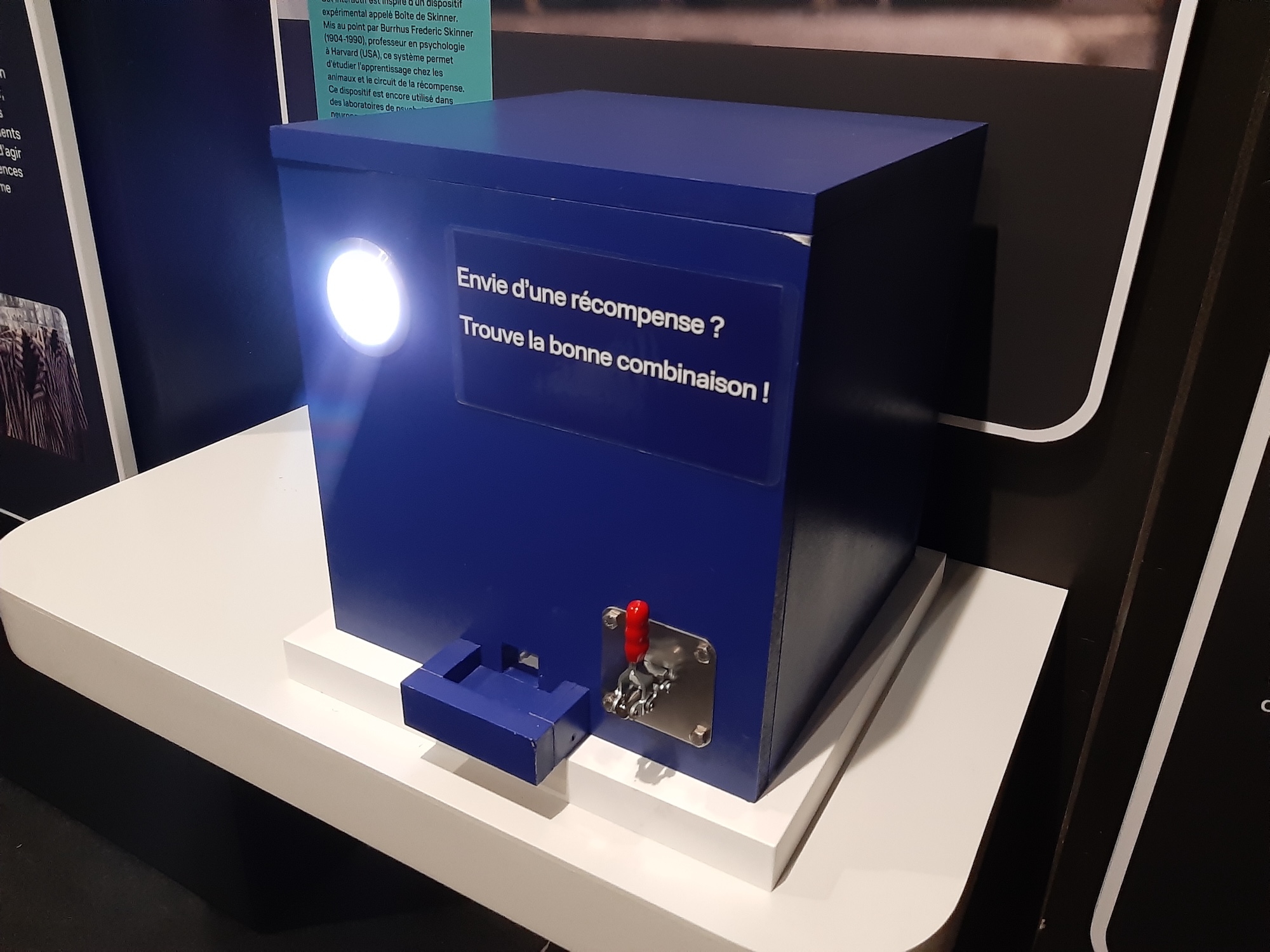

Dans le cadre de l’exposition « Incassables ? L’expo dont ton cerveau est le héros ! », conçue et réalisée par le CCS et la Maison de la Science de Liège, l’équipe de médiation scientifique de l’exposition a construit un module interactif inspiré du dispositif expérimental appelé « Boîte de Skinner ».

Mis au point par l’Américain Burrhus Frederic Skinner (1904-1990), professeur en psychologie à Harvard (USA), ce système permet d’étudier l’apprentissage chez les animaux et le circuit de la récompense. Ce dispositif est encore utilisé dans des laboratoires de psychologie, neuropsychologie et pharmacologie pour réaliser différentes études, notamment liées aux addictions.

La boîte de Skinner du CCS

Principe de fonctionnement

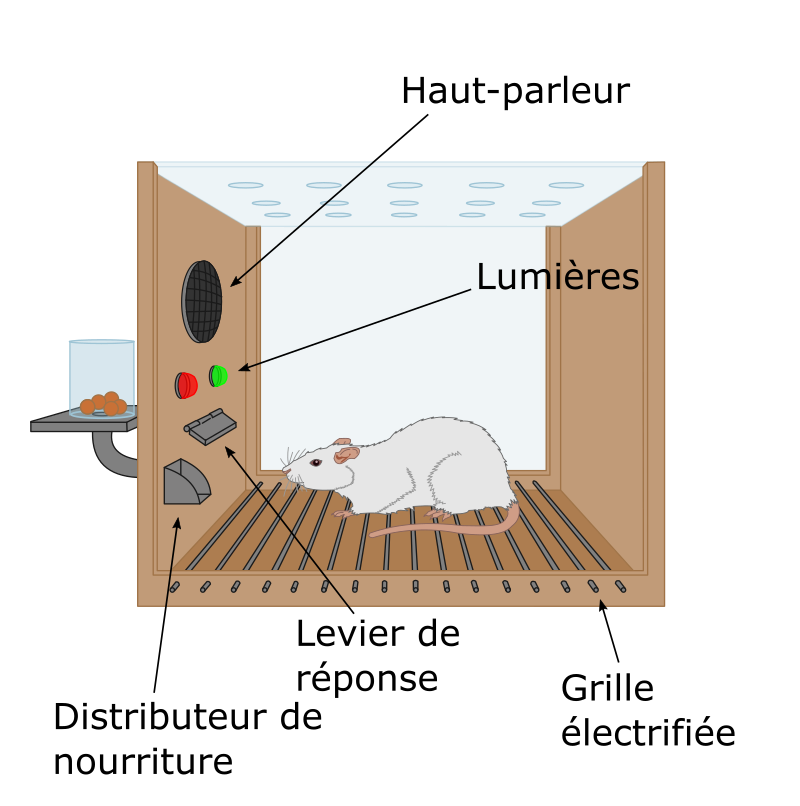

Dans l’expérience « princeps » de 1931, un rat est enfermé dans une cage où un levier délivre de la nourriture à deux conditions : une lampe placée dans la boite doit être allumée et l'animal doit actionner le levier.

Le rat atteint les objectifs fixés par l’expérimentateur comme suit (en langage anthropomorphisant) :

- L’animal explore l’environnement et ses possibilités d’action. À un moment, par hasard ou par curiosité, il exerce une pression sur le levier. Si la lampe est allumée, il reçoit la nourriture.

- À l’issue de différents appuis sur le levier, le rat entrevoit une relation entre plusieurs facteurs : la lumière, la pression sur le levier, la nourriture.

- Il teste son hypothèse. Il constate qu’une action sur le levier sous la lumière donne de la nourriture. Il observe qu’actionner le levier sans lumière n’aboutit à rien.

- Le rat tire ses conclusions pour acquérir un savoir. À l'avenir, il sera capable de maîtriser son alimentation dans les mêmes circonstances.

Cette expérience démontre le principe de l’« apprentissage opérant » : on apprend que, dans telles conditions, tel comportement produit tel effet. Pour Skinner ce principe vaut pour l’ensemble du monde animal, homme inclus.

Béhaviorisme

Le psychologue américain Burrhus Skinner reste l’un des plus illustres représentants du béhaviorisme [2], courant majeur de la psychologie anglo-saxonne de la Première Guerre mondiale aux années 1950. Ce courant repose sur l’idée que l’explication scientifique en psychologie doit ignorer toute référence à la conscience de l’individu, pour n’étudier que les comportements extérieurs observés expérimentalement.

Les béhavioristes – ou comportementalistes – laissent de côté les processus mentaux (le cerveau étant perçu comme une « boîte noire »), selon eux non-objectivables, pour se focaliser sur les comportements, considérés comme des réponses de l’individu aux stimuli de l’environnement. Pour Skinner, la question est de savoir, à partir de l’observation des comportements, comment s’effectuent les apprentissages.

C’est dans L’Analyse expérimentale du comportement (1969) que se trouve l’exposé le plus complet de sa conception, au centre de laquelle se trouve le « conditionnement opérant ».

Les actions d’un sujet peuvent être suivies soit d’un « renforcement positif », comme une récompense, soit d’un « renforcement négatif », comme une punition. C’est ainsi que l’individu apprend : il adopte un comportement lui évitant les renforcements négatifs, tout en augmentant les renforcements positifs.

Selon Skinner, la quasi-totalité des comportements humains et animaux est explicable par le conditionnement opérant. Ses travaux vont particulièrement influencer la psychologie de l’apprentissage. Dans les années 1960, il invente d’ailleurs une méthode en éducation : on propose à l’élève des tâches de complexité croissante, en renforçant, par des récompenses, les savoirs qu’on désire développer. Car, pour Skinner, qu’est-ce que l’enseignement sinon l’organisation des « contingences de renforcement qui accélèrent l’apprentissage » ?

Dans son ouvrage, Skinner développe sa pensée sur le conditionnement opérant en estimant que des domaines aussi variés que la psychothérapie, l’économie ou la politique reposent également sur des renforcements entre une action et sa réponse. Et c’est plus généralement le cas dans la vie sociale, puisque « les membres d’un groupe s’instruisent mutuellement […], se stimulent les uns les autres à travailler […] et s’imposent des sanctions morales qui ont le même effet que les lois édictées par les gouvernements. Ils font cela naturellement, en organisant diverses contingences de renforcement ».

Ce qui permet de renforcer un comportement n’est ainsi pas déterminé, mais évolue selon l’histoire génétique de l’espèce, ou même selon les cultures. Par exemple, une nouvelle coutume est sélectionnée uniquement si ses conséquences sont positives pour la communauté.

Le béhaviorisme fut longtemps hégémonique, tout en étant fortement critiqué pour ne tenir aucun compte de processus internes, comme la motivation ou la mémoire. Il a peu à peu été supplanté par l’approche cognitive, laquelle refuse d’écarter de l’analyse tout ce qui se passe « à l’intérieur » de l’individu, ce qu’il vit ou ressent subjectivement, en voyant même cela comme le fondement de l’élaboration des conduites.

Remis en question pour son approche trop réductrice de l’individu, B.F. Skinner reste néanmoins l’un des chercheurs en psychologie les plus influents du xxe siècle. Considéré par certains contemporains et étudiants comme un fasciste obtus aux idées radicales, il a bénéficié en 2012 d’une réhabilitation, non de ses travaux mais de son caractère : à partir de documents biographiques et d’une analyse de ses traits de personnalité, il apparaît comme bien plus complexe et nuancé que ne le dit sa légende.

Alexandre Haye

Les béhavioristes – ou comportementalistes – laissent de côté les processus mentaux (le cerveau étant perçu comme une « boîte noire »), selon eux non-objectivables, pour se focaliser sur les comportements, considérés comme des réponses de l’individu aux stimuli de l’environnement. Pour Skinner, la question est de savoir, à partir de l’observation des comportements, comment s’effectuent les apprentissages.

C’est dans L’Analyse expérimentale du comportement (1969) que se trouve l’exposé le plus complet de sa conception, au centre de laquelle se trouve le « conditionnement opérant ».

Les actions d’un sujet peuvent être suivies soit d’un « renforcement positif », comme une récompense, soit d’un « renforcement négatif », comme une punition. C’est ainsi que l’individu apprend : il adopte un comportement lui évitant les renforcements négatifs, tout en augmentant les renforcements positifs.

Selon Skinner, la quasi-totalité des comportements humains et animaux est explicable par le conditionnement opérant. Ses travaux vont particulièrement influencer la psychologie de l’apprentissage. Dans les années 1960, il invente d’ailleurs une méthode en éducation : on propose à l’élève des tâches de complexité croissante, en renforçant, par des récompenses, les savoirs qu’on désire développer. Car, pour Skinner, qu’est-ce que l’enseignement sinon l’organisation des « contingences de renforcement qui accélèrent l’apprentissage » ?

Dans son ouvrage, Skinner développe sa pensée sur le conditionnement opérant en estimant que des domaines aussi variés que la psychothérapie, l’économie ou la politique reposent également sur des renforcements entre une action et sa réponse. Et c’est plus généralement le cas dans la vie sociale, puisque « les membres d’un groupe s’instruisent mutuellement […], se stimulent les uns les autres à travailler […] et s’imposent des sanctions morales qui ont le même effet que les lois édictées par les gouvernements. Ils font cela naturellement, en organisant diverses contingences de renforcement ».

Ce qui permet de renforcer un comportement n’est ainsi pas déterminé, mais évolue selon l’histoire génétique de l’espèce, ou même selon les cultures. Par exemple, une nouvelle coutume est sélectionnée uniquement si ses conséquences sont positives pour la communauté.

Le béhaviorisme fut longtemps hégémonique, tout en étant fortement critiqué pour ne tenir aucun compte de processus internes, comme la motivation ou la mémoire. Il a peu à peu été supplanté par l’approche cognitive, laquelle refuse d’écarter de l’analyse tout ce qui se passe « à l’intérieur » de l’individu, ce qu’il vit ou ressent subjectivement, en voyant même cela comme le fondement de l’élaboration des conduites.

Remis en question pour son approche trop réductrice de l’individu, B.F. Skinner reste néanmoins l’un des chercheurs en psychologie les plus influents du xxe siècle. Considéré par certains contemporains et étudiants comme un fasciste obtus aux idées radicales, il a bénéficié en 2012 d’une réhabilitation, non de ses travaux mais de son caractère : à partir de documents biographiques et d’une analyse de ses traits de personnalité, il apparaît comme bien plus complexe et nuancé que ne le dit sa légende.

Alexandre Haye

Références

[1] Original: AndreasJS Vector: Pixelsquid, Skinner box scheme 01, Les étiquettes ont été traduites en français par Gilles Geeraerts, CC BY-SA 3.0

[2] Marchand, G. (2020), L'Analyse expérimentale du comportement, 1969. Dans J. Marmion Bibliothèque idéale de psychologie (p. 174-175). Éditions Sciences Humaines. DOI : https://doi.org/10.3917/sh.marmi.2020.02.0174

Mis à jour le 8 avril 2025