-

Partager cette page

En passant par l’avenue de Tervueren

Collection de microscopie

Venir au monde à mille six cents mètres d’altitude, dans l’Himalaya, aîné des dix enfants d’un père écossais, général de l’Armée britannique en Inde, cela peut-il décider d’un avenir glorieux ? Un peu quand même, apparemment...

Le jeune Ronald voulait devenir écrivain, poète et dramaturge, mais son père l’envoya étudier la médecine à Londres. Il n’y brilla guère. L’anatomie ne l'intéressait pas ; l’observation au microscope un peu plus. Sa vie fut un roman en soi. Curieux de la bactériologie naissante, il décida de se consacrer aux questions sanitaires et, de retour en Inde, sans renoncer à sa passion pour l’écriture, il se mit à travailler sur ce fléau qu’est la malaria, aussi appelée paludisme.

Depuis l’antiquité, c’est sûr, voire dès la préhistoire, cette maladie a tué un nombre incalculable de millions de personnes. L’OMS estime que rien qu’en 2023, il y eut 263 millions de cas, dont 597 000 décès. Or le Français Alphonse Laveran a identifié l’agent pathogène en 1880 et pressenti le rôle de moustiques dans la contamination. D’autres savants contemporains étaient arrivés à la même conclusion, mais sans pouvoir en apporter une preuve convaincante ; Robert Koch, notamment, quand il étudiait le choléra en Inde. Alors, Ronald Ross (1857-1932) – c’est bien de lui qu’il s’agit – s’est fait une vocation de résoudre l’énigme. Le succès de son travail acharné, couronné par un prix Nobel en 1902, a permis de lancer des campagnes visant à limiter, grâce à des mesures de précaution toutes simples, l’impact de la maladie sur les populations.

Impossible de résumer ici le cheminement vers sa découverte, les retours temporaires en Angleterre, la rencontre décisive avec Patrick Manson... De nombreuses biographies sont aisément accessibles, à commencer par les Memoirs de Ronald Ross lui-même, publiées en 1923 (à lire !). Impossible également de détailler le cycle complexe du Plasmodium falciparum, le protozoaire responsable de la maladie. Il se répartit sur deux hôtes dont le principal est, de fait, un moustique et l’intermédiaire est l’humain. (Mais bien sûr, nous ressentons les choses à l’inverse.) Très sommairement : au cours de son évolution, le parasite se déplace dans les organismes (phase asexuée dans le foie et le sang chez l’humain, phase sexuée dans l’intestin et les glandes salivaires chez le moustique) ; il revêt des aspects divers, tous microscopiques. Voilà qui explique l’énorme difficulté d’observer et comprendre l’entièreté du processus. D’aucuns, admettant le rôle probable de moustiques, ont pensé que l’infection se produit lors de la consommation d’eau rendue malsaine par l’insecte à son stade larvaire aquatique. Ross, lui, grâce à Manson et contrairement à une opinion répandue parmi les médecins des colonies, était convaincu qu’il fallait chercher dans les moustiques, au microscope.

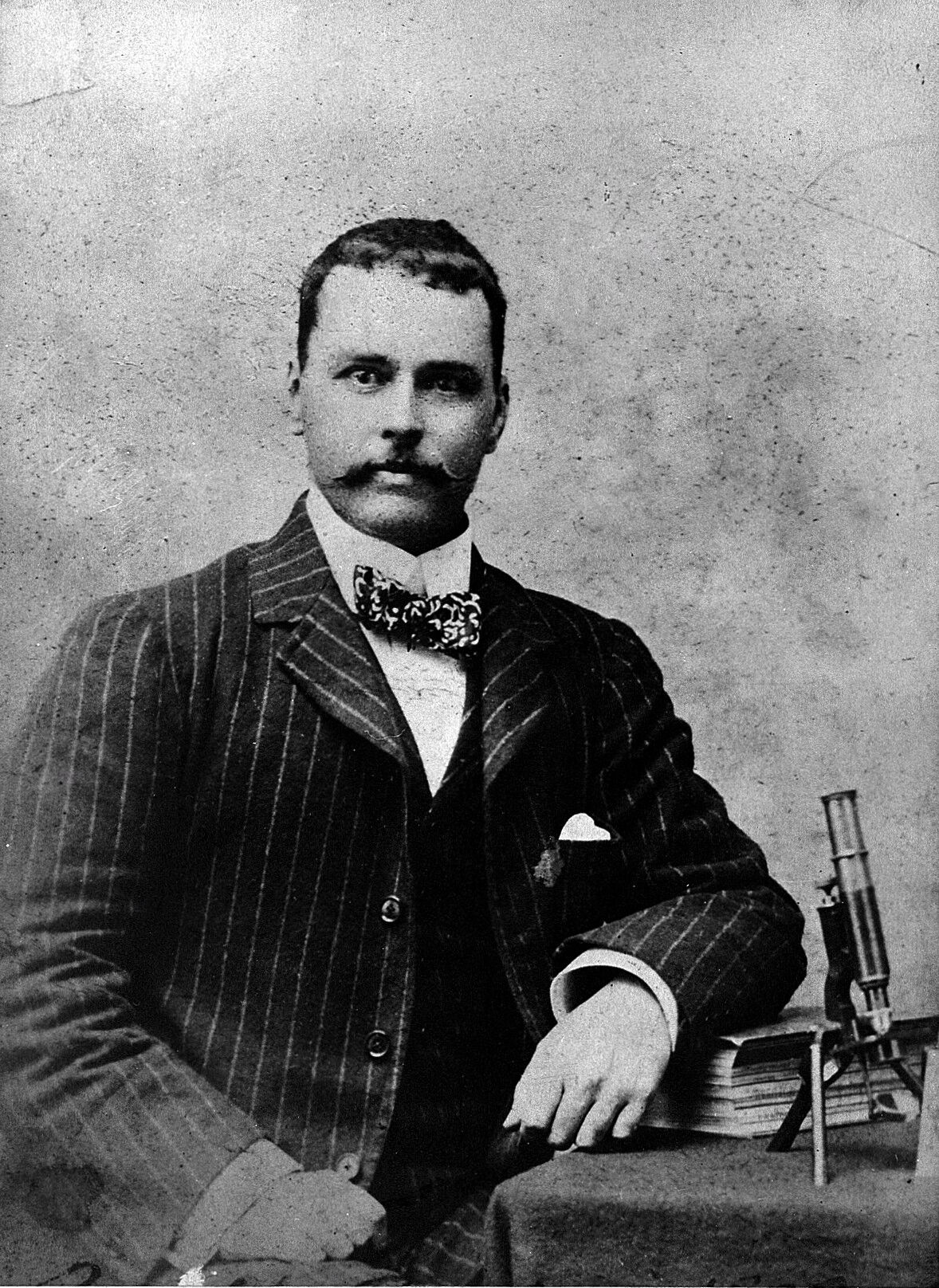

À tel point que, lors d’un séjour à Londres, en 1894, s’inspirant de modèles de microscopes existants, il proposa au fabricant Charles Baker un concept d’instrument aisément transportable et garantissant malgré tout de bonnes observations à fort grossissement : « useful for the high powers but capable of being slung round the shoulder like a pair of binoculars », selon les mots de Ross. L’affaire fut entendue ; le Diagnostic était né. Pour une photo prise à Darjeeling en mai 1898, Ronald Ross posera avec le petit microscope de son invention (fig. 1). Il l’utilise intensément et s’en félicite. En mai 1895, dans une lettre envoyée à Manson depuis Begumpett, un cantonnement à Secunderabad, au cœur de l’Inde du Sud, Ross écrit : « My microscope is invaluable. ». Plus tard, il notera : « Well do I remember that dark hot little office in the hospital at Begumpett, […] The screws of my microscope were rusted with sweat from my forehead and hands, and its last remaining eye-piece was cracked ! ».

« The afternoon was very hot and overcast; and I remember opening the diaphragm of the sub-stage condenser of the microscope to admit more light and then changing the focus. In each of these cells there was a cluster of small granules, black as jet and exactly like the black pigment granules of the Plasmodium crescents. »

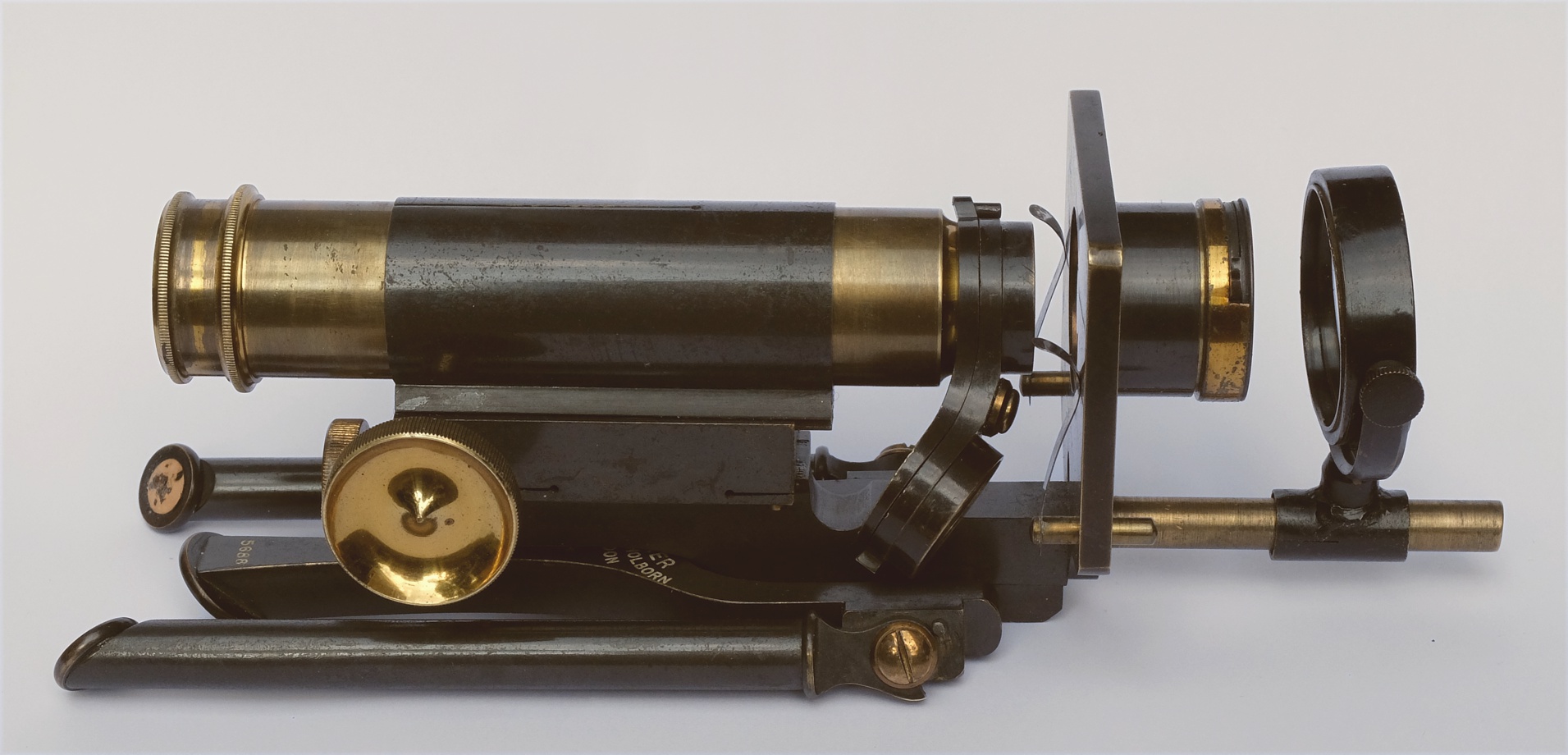

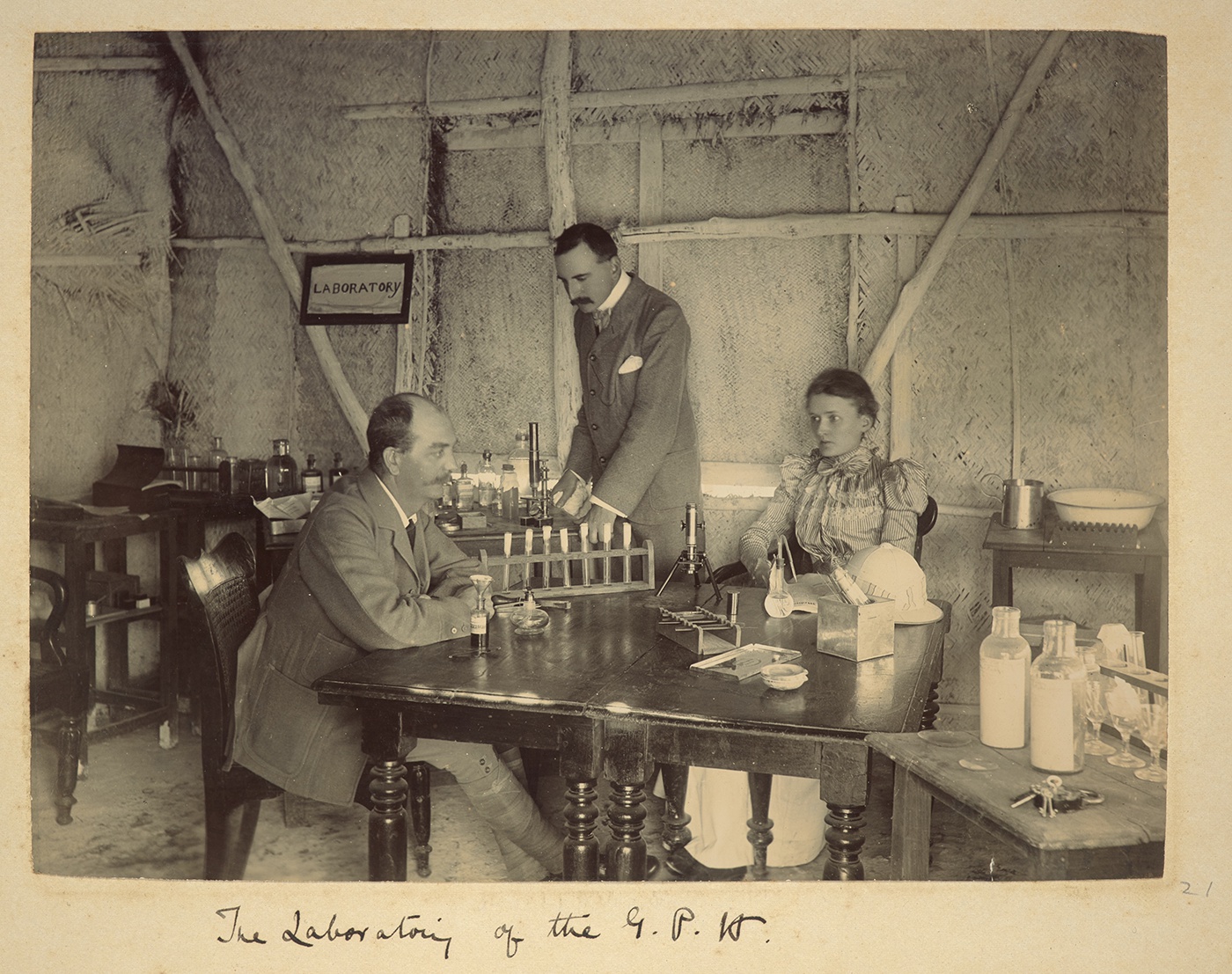

Le microscope Diagnostic de C. Baker est un instrument qui peut être replié sur lui-même ; il est alors très compact. Déployé, il est encore plutôt petit mais relativement stable et facile à utiliser. Un étui en cuir ajusté est prévu pour le transport (fig. 2). Le premier modèle de ce microscope, avec lequel la mise au point grossière s’obtenait par simple coulissement du tube, a été rapidement modifié par l’ajout d'un système par pignon et crémaillère. La version ainsi améliorée est reconnaissable devant Marion Hunter, sur une photo prise, elle aussi, en 1898, au General Plague Hospital, à Poona (aujourd’hui Pune) (fig. 3).

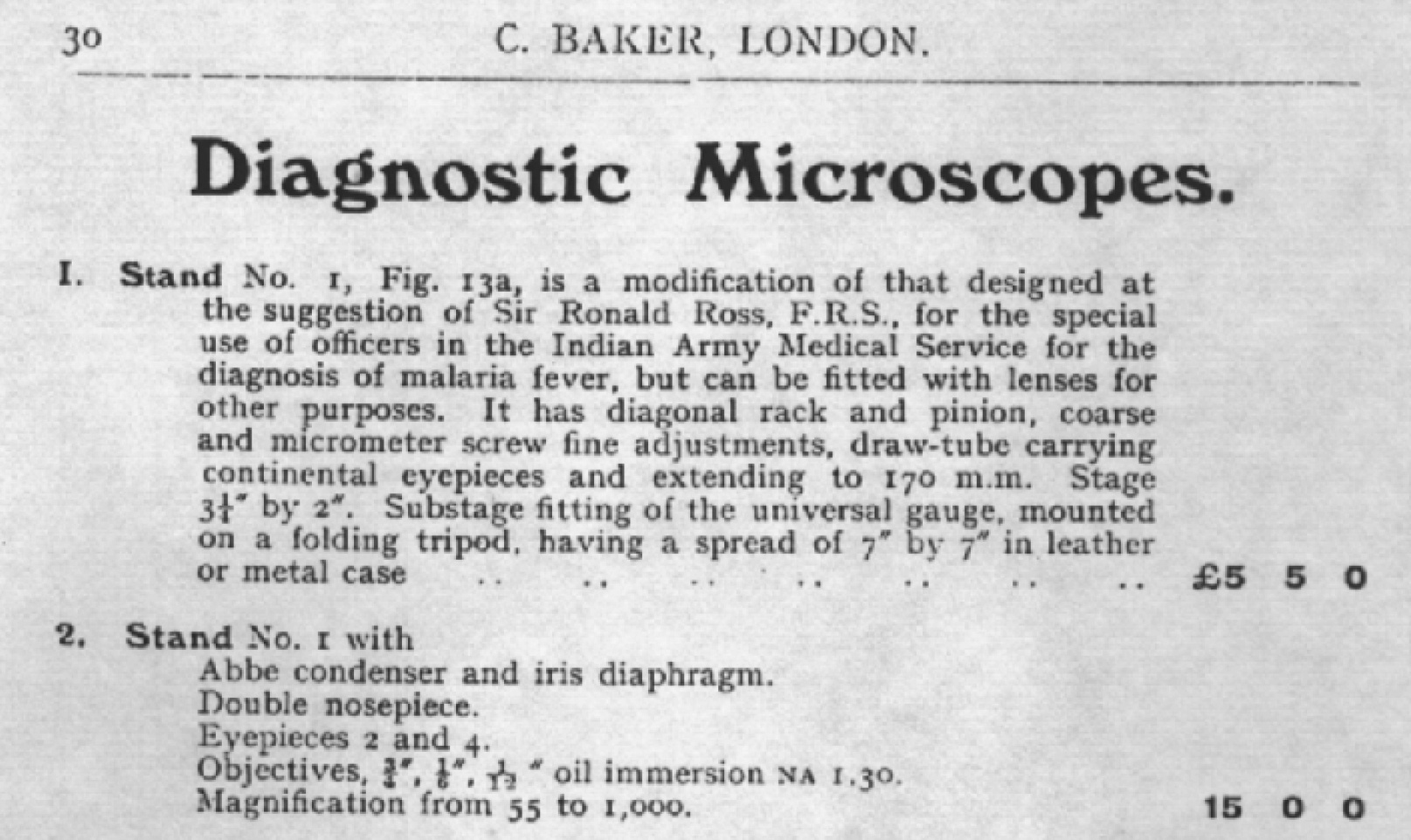

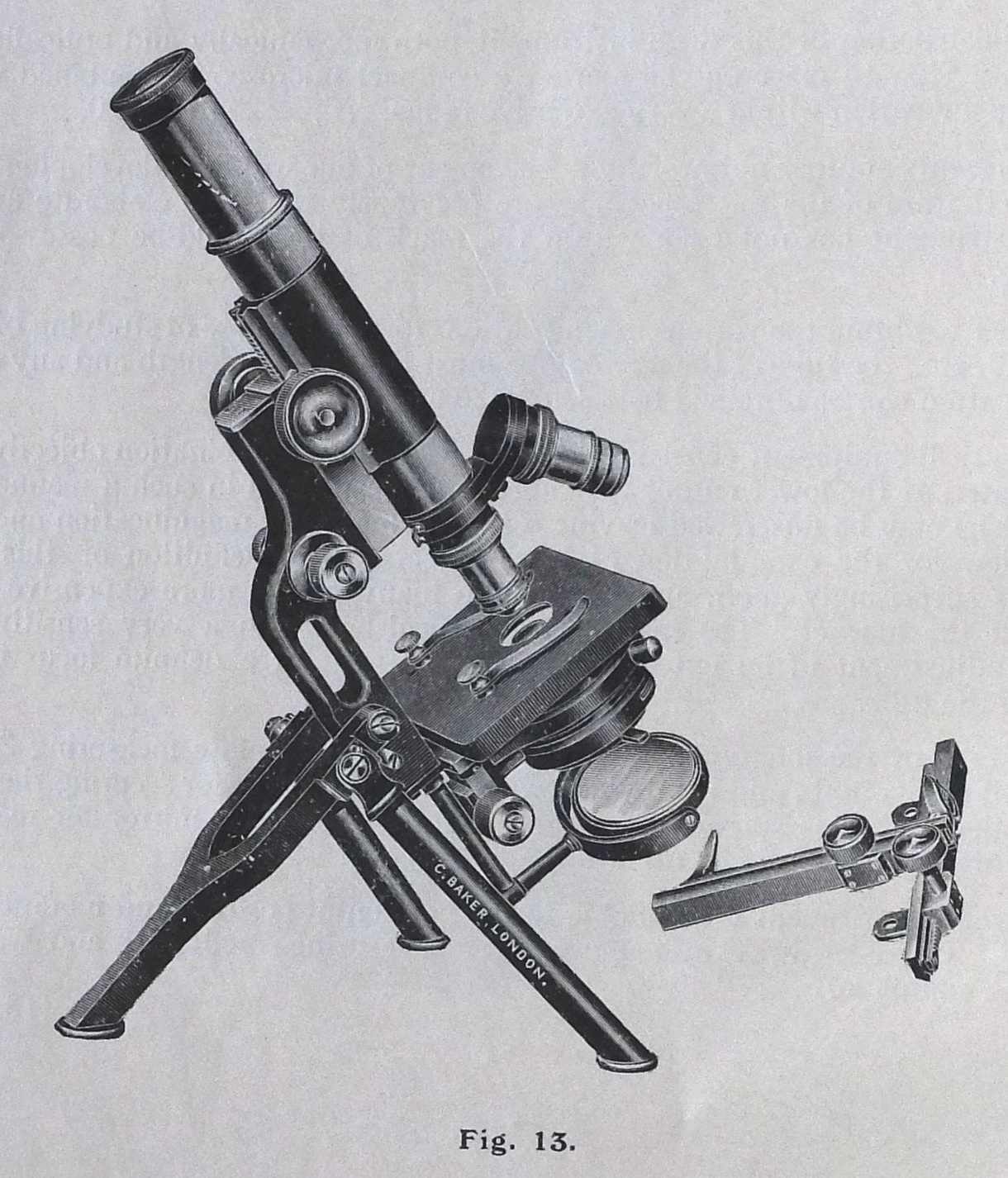

Tout en conservant sa conception de base, le Diagnostic a continué à évoluer, comme l’indique un extrait du catalogue C. Baker de 1911 (fig. 4). Diverses modifications apparaissent encore dans une version du début des années 1920 (fig. 5). Ce microscope, sans cesse modernisé, a été commercialisé jusque dans les années 1930.

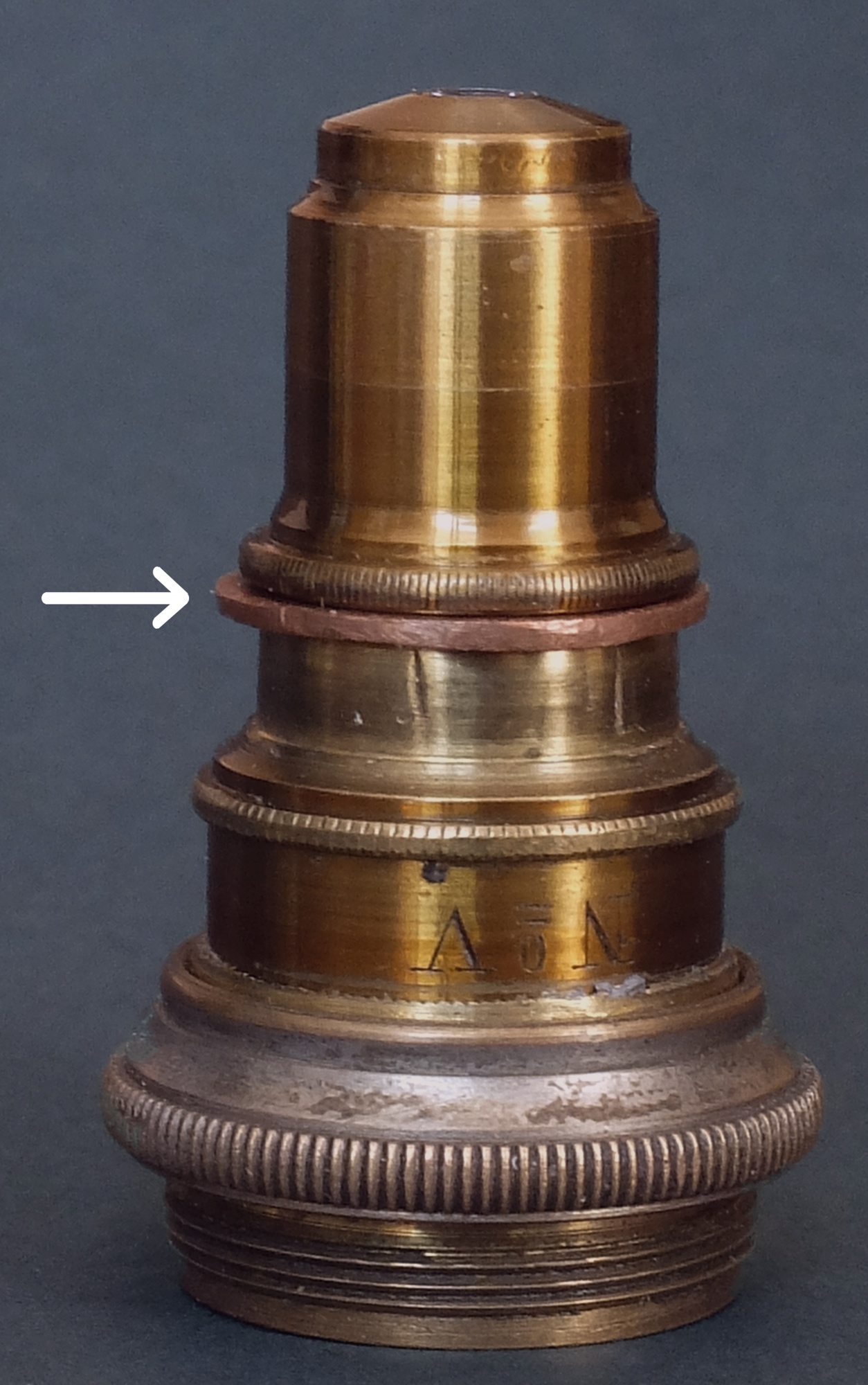

L’instrument décrit ci-dessous porte le n° de série 5688 (fig. 6). Tant bien que mal, il trouve place dans un coffret rigide en cuir, dont l’aménagement intérieur indique qu’il est destiné à un autre microscope pliable. Quel modèle ? De quelle marque ? Ce n’est pas déterminé. Le statif du Diagnostic est équipé d’un tube télescopique, d’une mise au point grossière par pignon et crémaillère oblique – ce qui le date d’après 1907 –, d’une petite tourelle pour deux objectifs, d’un condenseur simple avec diaphragme à iris, ajustable en hauteur par friction, et d’un miroir à deux faces (plane et convexe). Il est en excellent état à tout point de vue. Ses dimensions : 22 cm x 7 cm x 7 cm replié ; 1005 g, sans objectif et sans oculaire (fig. 7). Il est accompagné de trois oculaires aux grossissements étagés : un Periplan 4x de Leitz, un autre simplement marqué 3 qui doit avoir un facteur propre de 5~5,5x, le dernier, sans aucune indication, étant comparable à un 12x. Il y a aussi un ensemble hétéroclite de quatre objectifs, probablement acquis progressivement. On peut y voir des choix éclairés. Un objectif "A" 15 mm de Carl Zeiss Jena, n° 28894, aspect laiton ; un "B" 12 mm de la même marque, n° 4605, aspect nickel ; un ancien N° V de Seibert, dont le grandissement propre est légèrement supérieur à 40x ; enfin, il y a un remarquable 3 mm apochromatique avec bague de correction, de Seibert également, en monture ancienne avec adaptateur RMS. Les lentilles de cet objectif sont malheureusement abîmées, sans remède possible. Une petite note glissée dans son boîtier fait référence à une réparation en 1962 (fig. 8).

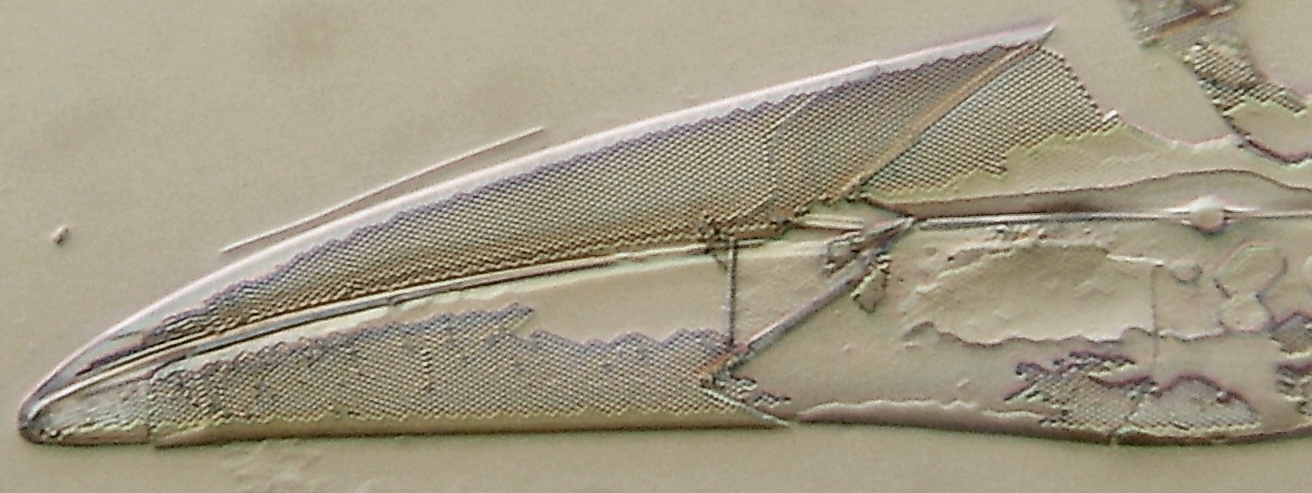

Sachant la grande Histoire dont le Diagnostic est indissociable, c’est avec émotion et une curiosité accrue qu’on découvre comment manipuler cet instrument. D’emblée, il s’avère parfaitement efficace, la légèreté de l’ensemble et le niveau de précision des réglages rendant toutefois un peu laborieuses les observations avec des objectifs forts. À vrai dire, j’ai d’abord peiné. Ronald Ross a-t-il utilisé un objectif Seibert ? Aucune allusion à ceci ne figure dans ses Memoirs. Dans ses notes ? Peut-être… En tout cas, Robert Koch, aux travaux duquel Ross accordait une grande importance, a rapporté combien il était satisfait de l’utilisation d’objectifs de cette marque… Pour me rapprocher des circonstances du passé, j’ai intentionnellement testé le N° V dans un inconfort relatif et « à l’ancienne », à l’aide de diatomées classiquement utilisées à cette fin. N’arrivant pas à « résoudre Pleurosigma angulatum en perles », j’ai recommencé l’essai dans les mêmes conditions mais à l’aide d’un autre statif de l’époque, un Reichert bien lourd et généreusement dimensionné. Malgré un système de mise au point fine archaïque, l’objectif a révélé ses possibilités : P. angulatum apparaît tout en finesse (fig 9) ! Mais alors… ? J’ai remis l’objectif sur le Diagnostic et réussi à obtenir le même résultat remarquable. Nul doute que l’expérience qu’avait monsieur Ross de la microscopie et de son microscope en particulier lui permettait de passer outre les petits inconvénients d’un statif léger, même à un grossissement plus fort que celui du Seibert N° V.

Cadeau d’une amie en juin 2025, le microscope dont il est question ici provient de la collection privée de son grand-père. François Billen (1889-1982) était un « savant amateur » atypique et attachant. Diplômé en chimie, installé comme négociant et réparateur en matériel scientifique, passionné par les sciences, il s’adonnait chez lui à la recherche, l’expérimentation. Mais au décès de son père, il s’est vu contraint d’assumer la gestion de l’hôtel Derby, entreprise familiale alors située avenue de Tervueren, dans le quartier du Cinquantenaire, à Bruxelles (où cet établissement est encore ouvert). Claire, petite-fille de François Billen, raconte dans une biographie à paraître : « Le bureau de réception, n’est autre que son nouveau laboratoire. Il y accueille ses hôtes au milieu des éprouvettes, des cristallisoirs, des lunettes astronomiques, des microscopes, des tours à métaux, des bobines de Ruhmkorff et de ses centaines de livres scientifiques. Pour atténuer le premier choc, qui ne manque pas de saisir le client abasourdi, il a cette phrase imparable : « tout le monde parle du Capharnaüm, moi, j’en ai un ! ». »

Est-ce François Billen ou un possible précédent propriétaire du Seibert N° V qui a inséré une bague d’épaisseur, manifestement de fabrication artisanale, entre la monture de l’objectif et le bloc optique (fig.10) ? Un si petit allongement du tube (1,1 mm) ne modifie pas la qualité de l’image et seulement d’une façon imperceptible le grossissement. Sa raison d’être fut plus que probablement de rendre l’objectif parafocal avec un autre… En saura-t-on jamais davantage ?

Pierre Devahif

Crédits photographiques

Fig. 1 Portrait de Sir Ronald Ross, Darjeeling, mai 1898. Crédit Wellcome Collection, L0011947 (https://wellcomecollection.org/works/hrywv8xh/images?id=sq6rpba8).

Fig. 2. Microscope portable, 1891-1910. Crédit Science Museum Group, Sir Henry Wellcome's Museum Collection, A55232 (https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co119151/portable-microscope-1891-1910).

Fig. 3. Stewart, F. B., “Dr Hunter’s Plague: Gender, race and photography in British India”, Indian Journal of Gender Studies, 31(1), 2024. (https://doi.org/10.1177/09715215231210522).

Fig. 4. D’après Charles Baker, Microscopes and accessories, 1911, p. 30.

Fig. 5. D’après https://microscope-antiques.com/bakerdiagno11922.html

Fig. 6 à 10. © P. Devahif

Le jeune Ronald voulait devenir écrivain, poète et dramaturge, mais son père l’envoya étudier la médecine à Londres. Il n’y brilla guère. L’anatomie ne l'intéressait pas ; l’observation au microscope un peu plus. Sa vie fut un roman en soi. Curieux de la bactériologie naissante, il décida de se consacrer aux questions sanitaires et, de retour en Inde, sans renoncer à sa passion pour l’écriture, il se mit à travailler sur ce fléau qu’est la malaria, aussi appelée paludisme.

Depuis l’antiquité, c’est sûr, voire dès la préhistoire, cette maladie a tué un nombre incalculable de millions de personnes. L’OMS estime que rien qu’en 2023, il y eut 263 millions de cas, dont 597 000 décès. Or le Français Alphonse Laveran a identifié l’agent pathogène en 1880 et pressenti le rôle de moustiques dans la contamination. D’autres savants contemporains étaient arrivés à la même conclusion, mais sans pouvoir en apporter une preuve convaincante ; Robert Koch, notamment, quand il étudiait le choléra en Inde. Alors, Ronald Ross (1857-1932) – c’est bien de lui qu’il s’agit – s’est fait une vocation de résoudre l’énigme. Le succès de son travail acharné, couronné par un prix Nobel en 1902, a permis de lancer des campagnes visant à limiter, grâce à des mesures de précaution toutes simples, l’impact de la maladie sur les populations.

Impossible de résumer ici le cheminement vers sa découverte, les retours temporaires en Angleterre, la rencontre décisive avec Patrick Manson... De nombreuses biographies sont aisément accessibles, à commencer par les Memoirs de Ronald Ross lui-même, publiées en 1923 (à lire !). Impossible également de détailler le cycle complexe du Plasmodium falciparum, le protozoaire responsable de la maladie. Il se répartit sur deux hôtes dont le principal est, de fait, un moustique et l’intermédiaire est l’humain. (Mais bien sûr, nous ressentons les choses à l’inverse.) Très sommairement : au cours de son évolution, le parasite se déplace dans les organismes (phase asexuée dans le foie et le sang chez l’humain, phase sexuée dans l’intestin et les glandes salivaires chez le moustique) ; il revêt des aspects divers, tous microscopiques. Voilà qui explique l’énorme difficulté d’observer et comprendre l’entièreté du processus. D’aucuns, admettant le rôle probable de moustiques, ont pensé que l’infection se produit lors de la consommation d’eau rendue malsaine par l’insecte à son stade larvaire aquatique. Ross, lui, grâce à Manson et contrairement à une opinion répandue parmi les médecins des colonies, était convaincu qu’il fallait chercher dans les moustiques, au microscope.

À tel point que, lors d’un séjour à Londres, en 1894, s’inspirant de modèles de microscopes existants, il proposa au fabricant Charles Baker un concept d’instrument aisément transportable et garantissant malgré tout de bonnes observations à fort grossissement : « useful for the high powers but capable of being slung round the shoulder like a pair of binoculars », selon les mots de Ross. L’affaire fut entendue ; le Diagnostic était né. Pour une photo prise à Darjeeling en mai 1898, Ronald Ross posera avec le petit microscope de son invention (fig. 1). Il l’utilise intensément et s’en félicite. En mai 1895, dans une lettre envoyée à Manson depuis Begumpett, un cantonnement à Secunderabad, au cœur de l’Inde du Sud, Ross écrit : « My microscope is invaluable. ». Plus tard, il notera : « Well do I remember that dark hot little office in the hospital at Begumpett, […] The screws of my microscope were rusted with sweat from my forehead and hands, and its last remaining eye-piece was cracked ! ».

Fig. 1: Portrait de Sir Ronald Ross, Darjeeling, mai 1898.

Le 20 août 1897 enfin, ayant compris que la transmission de la maladie dépend des moustiques du genre Anopheles seulement, Ross découvre un stade de développement du parasite dans les glandes salivaires de cet insecte. Notons que seule la femelle est impliquée dans la contamination, ce qui ajoutait encore une difficulté aux recherches.« The afternoon was very hot and overcast; and I remember opening the diaphragm of the sub-stage condenser of the microscope to admit more light and then changing the focus. In each of these cells there was a cluster of small granules, black as jet and exactly like the black pigment granules of the Plasmodium crescents. »

Le microscope Diagnostic de C. Baker est un instrument qui peut être replié sur lui-même ; il est alors très compact. Déployé, il est encore plutôt petit mais relativement stable et facile à utiliser. Un étui en cuir ajusté est prévu pour le transport (fig. 2). Le premier modèle de ce microscope, avec lequel la mise au point grossière s’obtenait par simple coulissement du tube, a été rapidement modifié par l’ajout d'un système par pignon et crémaillère. La version ainsi améliorée est reconnaissable devant Marion Hunter, sur une photo prise, elle aussi, en 1898, au General Plague Hospital, à Poona (aujourd’hui Pune) (fig. 3).

Fig. 2: Microscope portable, 1891-1910. |

Fig. 3: Stewart, F. B., “Dr Hunter’s Plague: Gender, race and photography in British India. |

Tout en conservant sa conception de base, le Diagnostic a continué à évoluer, comme l’indique un extrait du catalogue C. Baker de 1911 (fig. 4). Diverses modifications apparaissent encore dans une version du début des années 1920 (fig. 5). Ce microscope, sans cesse modernisé, a été commercialisé jusque dans les années 1930.

Fig. 4: Le Diagnostic dans un extrait du catalogue C. Baker de 1911 |

Fig. 5: Le Diagnostic dans une version du début des années 1920 |

L’instrument décrit ci-dessous porte le n° de série 5688 (fig. 6). Tant bien que mal, il trouve place dans un coffret rigide en cuir, dont l’aménagement intérieur indique qu’il est destiné à un autre microscope pliable. Quel modèle ? De quelle marque ? Ce n’est pas déterminé. Le statif du Diagnostic est équipé d’un tube télescopique, d’une mise au point grossière par pignon et crémaillère oblique – ce qui le date d’après 1907 –, d’une petite tourelle pour deux objectifs, d’un condenseur simple avec diaphragme à iris, ajustable en hauteur par friction, et d’un miroir à deux faces (plane et convexe). Il est en excellent état à tout point de vue. Ses dimensions : 22 cm x 7 cm x 7 cm replié ; 1005 g, sans objectif et sans oculaire (fig. 7). Il est accompagné de trois oculaires aux grossissements étagés : un Periplan 4x de Leitz, un autre simplement marqué 3 qui doit avoir un facteur propre de 5~5,5x, le dernier, sans aucune indication, étant comparable à un 12x. Il y a aussi un ensemble hétéroclite de quatre objectifs, probablement acquis progressivement. On peut y voir des choix éclairés. Un objectif "A" 15 mm de Carl Zeiss Jena, n° 28894, aspect laiton ; un "B" 12 mm de la même marque, n° 4605, aspect nickel ; un ancien N° V de Seibert, dont le grandissement propre est légèrement supérieur à 40x ; enfin, il y a un remarquable 3 mm apochromatique avec bague de correction, de Seibert également, en monture ancienne avec adaptateur RMS. Les lentilles de cet objectif sont malheureusement abîmées, sans remède possible. Une petite note glissée dans son boîtier fait référence à une réparation en 1962 (fig. 8).

Sachant la grande Histoire dont le Diagnostic est indissociable, c’est avec émotion et une curiosité accrue qu’on découvre comment manipuler cet instrument. D’emblée, il s’avère parfaitement efficace, la légèreté de l’ensemble et le niveau de précision des réglages rendant toutefois un peu laborieuses les observations avec des objectifs forts. À vrai dire, j’ai d’abord peiné. Ronald Ross a-t-il utilisé un objectif Seibert ? Aucune allusion à ceci ne figure dans ses Memoirs. Dans ses notes ? Peut-être… En tout cas, Robert Koch, aux travaux duquel Ross accordait une grande importance, a rapporté combien il était satisfait de l’utilisation d’objectifs de cette marque… Pour me rapprocher des circonstances du passé, j’ai intentionnellement testé le N° V dans un inconfort relatif et « à l’ancienne », à l’aide de diatomées classiquement utilisées à cette fin. N’arrivant pas à « résoudre Pleurosigma angulatum en perles », j’ai recommencé l’essai dans les mêmes conditions mais à l’aide d’un autre statif de l’époque, un Reichert bien lourd et généreusement dimensionné. Malgré un système de mise au point fine archaïque, l’objectif a révélé ses possibilités : P. angulatum apparaît tout en finesse (fig 9) ! Mais alors… ? J’ai remis l’objectif sur le Diagnostic et réussi à obtenir le même résultat remarquable. Nul doute que l’expérience qu’avait monsieur Ross de la microscopie et de son microscope en particulier lui permettait de passer outre les petits inconvénients d’un statif léger, même à un grossissement plus fort que celui du Seibert N° V.

Cadeau d’une amie en juin 2025, le microscope dont il est question ici provient de la collection privée de son grand-père. François Billen (1889-1982) était un « savant amateur » atypique et attachant. Diplômé en chimie, installé comme négociant et réparateur en matériel scientifique, passionné par les sciences, il s’adonnait chez lui à la recherche, l’expérimentation. Mais au décès de son père, il s’est vu contraint d’assumer la gestion de l’hôtel Derby, entreprise familiale alors située avenue de Tervueren, dans le quartier du Cinquantenaire, à Bruxelles (où cet établissement est encore ouvert). Claire, petite-fille de François Billen, raconte dans une biographie à paraître : « Le bureau de réception, n’est autre que son nouveau laboratoire. Il y accueille ses hôtes au milieu des éprouvettes, des cristallisoirs, des lunettes astronomiques, des microscopes, des tours à métaux, des bobines de Ruhmkorff et de ses centaines de livres scientifiques. Pour atténuer le premier choc, qui ne manque pas de saisir le client abasourdi, il a cette phrase imparable : « tout le monde parle du Capharnaüm, moi, j’en ai un ! ». »

Est-ce François Billen ou un possible précédent propriétaire du Seibert N° V qui a inséré une bague d’épaisseur, manifestement de fabrication artisanale, entre la monture de l’objectif et le bloc optique (fig.10) ? Un si petit allongement du tube (1,1 mm) ne modifie pas la qualité de l’image et seulement d’une façon imperceptible le grossissement. Sa raison d’être fut plus que probablement de rendre l’objectif parafocal avec un autre… En saura-t-on jamais davantage ?

Pierre Devahif

Crédits photographiques

Fig. 1 Portrait de Sir Ronald Ross, Darjeeling, mai 1898. Crédit Wellcome Collection, L0011947 (https://wellcomecollection.org/works/hrywv8xh/images?id=sq6rpba8).

Fig. 2. Microscope portable, 1891-1910. Crédit Science Museum Group, Sir Henry Wellcome's Museum Collection, A55232 (https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co119151/portable-microscope-1891-1910).

Fig. 3. Stewart, F. B., “Dr Hunter’s Plague: Gender, race and photography in British India”, Indian Journal of Gender Studies, 31(1), 2024. (https://doi.org/10.1177/09715215231210522).

Fig. 4. D’après Charles Baker, Microscopes and accessories, 1911, p. 30.

Fig. 5. D’après https://microscope-antiques.com/bakerdiagno11922.html

Fig. 6 à 10. © P. Devahif

Mis à jour le 14 septembre 2025